|

Je m’appelle Françoise, je suis la fille

de Paul Cavalier dit « Castan » chef militaire FFI de la zone D du Tarn (Carmaux). Je souhaite vous apporter mon

témoignage de petite fille au moment où ma famille vivait à Carmaux durant la seconde guerre mondiale.

Je venais d’avoir six ans lorsque nous sommes partis de Carmaux. Nous habitions

la Tronquié à Blaye-les-Mines, mais nous disions « Carmaux ».

Je savais qu’il y avait la guerre mais elle était loin. À cette époque

je croyais que les Français étaient toujours en guerre et que nos soldats se battaient sur le front à coté des alliés. J’ai

appris au collège qu’un armistice avait été signé le 22 juin 1940. Je n’arrivais pas à croire que nous n’étions

plus en guerre quand j’habitais Carmaux !

Nous vivions confortablement et je n’ai jamais souffert de la faim ou du

froid.

Ma mère était aidée par une jeune fille mais elle était très occupée. En plus

de la maison, elle entretenait un potager, elle faisait les courses, la lessive… Elle était toujours assise avec un

tricot, parfois un livre. Je ne l’ai jamais vue désœuvrée.

Mon père travaillait à la mine, il y allait tout le temps, parfois même le soir

ou le dimanche. Mais, en réalité il se livrait à des activités clandestines. À la maison, il était gai, jouait avec nous,

nous faisait rire, s’intéressait à nos questions et était disponible. Je me sentais en sécurité près de lui.

Je raconte plus loin ma vie de petite fille. Je n’ai pas rapporté les évènements

strictement familiaux, à l’exception de la mort de ma petite sœur en avril 1944. Plus tard, ma mère m’en

parlait, elle se consolait en pensant que cette enfant n’était pas morte seule mais à côté d’elle et dans les

bras de Papa.

Mes souvenirs sont naïfs, mais ils montrent l’ambiance particulière de

cette période. Je savais que nous recevions des juifs, que c’était défendu, que c’était normal de le faire, que

le pasteur Delord faisait comme nous et que lui et mon père se voyaient souvent à ce sujet.

Je savais plus ou moins, que mon père avait des activités quand nous dormions.

C’était une « affaire de grandes personnes » et je ne m’en préoccupais guère.

J’ai su plus tard qu’il faisait de la résistance : les réunions

du poste de commandement se tenaient le jour à Canitrot, la nuit il sortait pour les sabotages ou les parachutages. Dans mon

récit, j’ai ajouté en italique ce que j’ai appris en parlant avec ma mère ou en consultant des papiers.

Mon père est mort brutalement en janvier 1956, j’avais seize ans et demi,

il nous parlait parfois de la résistance. Je ne lui ai guère posé de questions et mes frères et sœurs plus jeunes pas

davantage.

1. Ma petite enfance à Carmaux

Mon père travaillait à la mine de Faulquemont en Moselle et je suis née à Metz le 22 mai

1939. Quand il a été mobilisé, ma mère s’était réfugiée dans le Gard. Nous vivions la plupart du temps chez mes grands-parents

paternels à Nîmes. Parfois nous allions chez l’une ou l’autre des tantes de ma mère.

Quand

mon père a été détaché comme instructeur au dépôt du Génie de Versailles en avril 1940, nous l’avons rejoint pendant

presque deux mois à Poissy. Devant l’avance allemande, il nous a renvoyées à Nîmes et nous avons passé l’été 1940

en Cévennes avec ma grand-mère maternelle et ses sœurs Anna et Marie à l’Apieyre ou la Pieyre sur la commune de

Valleraugue.

En novembre

1940, mon père a trouvé un poste aux mines de Carmaux. Ma mère et moi l’avons rejoint. Ma sœur Brigitte est née

le 28 février 1941 à Saint Benoît de Carmaux et mon frère Daniel le 28 août 1942 à Blaye-les-Mines. Je ne me souviens pas

de leurs naissances.

A Carmaux

nous déménagions souvent. Mes souvenirs sont confus. Je me rappelle d’une grande maison dans un grand jardin à laquelle

on accédait par une petite route privative montant en lacets sous des bosquets. Il y a eu une petite maison avec des cabinets

bizarres (à la turque) où je ne voulais pas aller seule et que l’on a changés très vite. Une autre possédait un jardin

avec beaucoup de cerisiers…

La maison

dont je me souviens le mieux se trouvait à côté de la route que longeait la voie ferrée desservant la mine. En sortant du

jardin, vers la gauche nous allions à Carmaux et à la piscine, sur la droite nous arrivions au puits de la Tronquié.

Le carreau

était très proche puisque, parfois, les trois enfants nous allions seuls attendre Papa quand il remontait du fond. La cage

arrivait, les mineurs sortaient, ils étaient de tailles différentes mais tous semblables : avec un casque et couverts

de charbon. Papa venait vers nous, je le reconnaissais à son sourire et ses lunettes ! Nous le suivions et l’attendions

devant les douches, il ressortait propre, les cheveux plaqués sur la tête puis nous revenions à la maison déjeuner.

Un jour

l’homme de poste nous a dit : « Mettez-vous dans ce coin, ne bougez pas, votre papa arrive. » Plusieurs

cylindres à fond bombé sont sortis du puits, dans l‘un d’eux Papa se tenait debout, les autres contenaient du

matériel. L’homme à la manœuvre a fait pivoter l’ensemble loin de la fosse, il a couru aider Papa à sortir

de son cylindre puis il est retourné à son poste et a couché l’ensemble sur le sol.

J’ai

trouvé trois adresses dans les papiers :

1-

Fontgrande, 2 allée centrale, Saint-Benoit-de-Carmaux (Tarn).

2-

La Tronquié, villa les roses, Blaye-les-Mines (Tarn). D’après les archives de la société des mines de Carmaux, c’était

une maison d’ingénieur. Nous y sommes restés du 25 mars 1941 au 11 mai 1944.

3-

En 1945, Papa écrivait à Maman à La Tronquié, Blaye-les-Mines (Tarn).

Maman

m’a expliqué que seules les maisons d’ingénieur avaient des cuvettes dans les toilettes, ailleurs les toilettes

étaient à la turque. Nous n’avons donc pas toujours habité des maisons d’ingénieurs, probablement à partir de

mai 1944. Pourquoi ?

Beaucoup de monde passait chez nous : la famille, les

amis et aussi les juifs. Je savais que c’étaient des juifs, comme ceux de la Bible ; ils se cachaient parce que

les Allemands ne les aimaient pas : ils les persécutaient et séparaient les enfants de leurs parents.

Dans le passé il y a très, très longtemps on avait fait la même chose à mes ancêtres, simplement parce

qu’ils étaient protestants ; les juifs, eux aussi, n’avaient rien fait de mal. Il fallait les aider à partir

dans un pays où ils seraient tranquilles, comme par le passé des personnes avaient aidé mes ancêtres.

Ces visiteurs restaient peu de temps à la maison et

se succédaient rapidement. Ils ne mangeaient pas toujours avec nous et je ne les connaissais pas tous. Ils me faisaient parfois

peur !

Un jour j’ai vu dans les escaliers, un homme,

une femme et deux enfants. Ils descendaient les uns derrière les autres sur la pointe des pieds et collés contre le mur. Quand

je suis arrivée, ils se sont arrêtés. Ils me regardaient sans rien dire, même pas ce qu’ils faisaient dans ma maison.

Effrayée je me suis sauvée pour voir maman qui m’a dit de ne pas m’inquiéter : elle les connaissait, savait

qu’ils étaient là, ils n’allaient pas rester longtemps. Je ne les ai jamais revus.

Je me souviens d’une parisienne des beaux quartiers

et de sa fille. Elles sont restées un certain temps. Cette dame, toujours bien maquillée, nous racontait les belles choses

qu’elle avait à Paris. Sa fille, d’environ 13 ans se taisait. Au cours des repas, la dame nous montrait comment

manger sans faire de bruit ; elle me disait que je mangeais « comme il faut » mais j’entendais toujours

un petit bruit quand j’avalais ! Un après midi, Maman revenait de Carmaux en poussant son vélo sur la route en

lacets du jardin, j’ai couru au-devant d’elle et elle m’a demandé avec un grand sourire si j’avais

aimé le goûter. Je lui ai répondu qu’il était bon comme toujours. Elle m’a dit : « Tu n’as

pas aimé le beurre ? » « Mais nous avons eu de la confiture ! » Maman a été surprise. Plus tard, j’ai

entendu Maman se disputer avec la dame. La dame expliquait qu’il y avait juste assez de beurre pour ses tartines et

celles de sa fille. Maman disait qu’il aurait fallu le partager avec nous. Par la suite quand la dame parlait de ce

qu’elle avait auparavant, Maman disait : « C’est la guerre ! »

Je me rappelle surtout de Bruno. Il était Belge (ou

Hollandais). Il n’allait pas travailler à la mine et restait avec nous. Il lisait beaucoup, s’occupait de moi

et je l’aimais bien. Il était grand et maigre et ne ressemblait pas du tout à Papa : il avait des cheveux raides

et clairsemés, des lunettes fines et une grosse pomme d’Adam qui bougeait quand il avalait. Il était toujours sérieux.

Parfois il m’autorisait en entrer dans sa chambre.

Ses chaussures brillaient, elles étaient tendues par des formes en bois reliées par un flexible métallique, je n’en

avais jamais vues et elles me fascinaient !

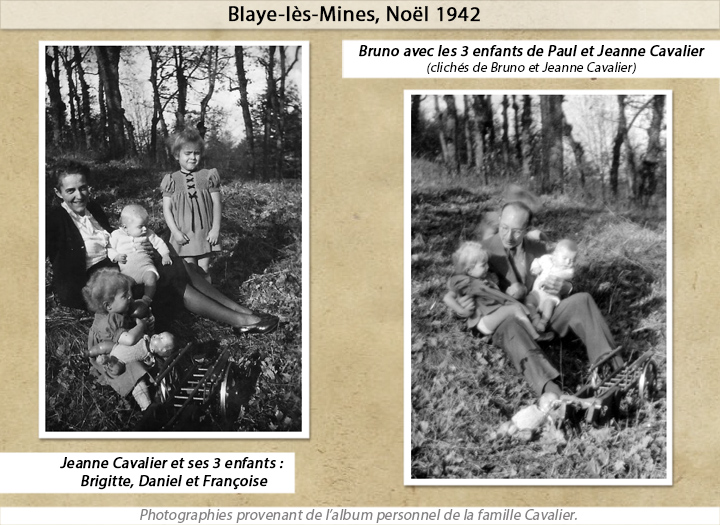

Je me souviens d’une journée spéciale. Ce jour-là,

Bruno m’avait montré un petit oiseau mort qu’il avait trouvé dans sa chambre. L’oiseau était tout fragile

avec de jolies petites plumes. J’étais bouleversée et j’ai dit à Bruno qu’il était méchant de l’avoir

tué. Il m’assurait qu’il ne l’avait pas fait mais je ne le croyais pas. Je répétais : « Tu es

méchant, méchant ! ». Je voyais bien que cela lui faisait de la peine mais je ne pouvais pas m’arrêter, j’étais

trop en colère contre lui !

Ce jour là, après le déjeuner Papa est parti à une réunion

très importante et nous sommes allés nous promener. Nous avions de jolies robes. Maman a fait des photographies de nous trois,

je devais sourire avec le soleil dans les yeux. Elle a voulu nous photographier avec Bruno, j’ai refusé d’aller

à côté de lui à cause de l’oiseau. Je me rappelle surtout avoir porté Daniel un long moment, j’étais fière mais

il était lourd et j’avais peur de le faire tomber. Brigitte faisait un caprice : elle voulait tenir le bébé, il

a fallu attendre très longtemps qu’elle se calme pour faire la photo.

Je ne suis pas restée fâchée avec Bruno, j’avais

compris que l’oiseau était entré dans sa chambre et s’était affolé. En voulant s’échapper, il s’était

assommé contre une vitre. Quelqu’un me l’avait expliqué, Papa sans doute.

Un jour Bruno n’était plus là, il était parti,

j’ai été triste.

Ma mère a écrit dans l’album de famille à côté

des photos prises ce jour là : « Blaye-les-Mines, Noël 1942 ».

Je pense que c’est lui qui est allé se cacher

en Cévennes à l’Apieyre. Il a passé l’hiver dans une maison inoccupée et non chauffée malgré le froid. Il était

ravitaillé par les tantes de Maman qui habitaient à cent mètres.

Bruno n’a pas été arrêté et envoyait tous les

ans un mot à mes parents. Cette correspondance a été détruite.

Mes parents participaient à un réseau

pour aider les juifs, organisé par le pasteur Albert Delord. Ma mère a toujours minimisé le risque de cacher des juifs à Carmaux. D’après elle, les gendarmes venaient discrètement

lui expliquer : « Mme Cavalier, on nous a signalé à plusieurs reprises qu’il se passait des choses suspectes

chez vous, nous viendrons donc faire une perquisition dans x jours. » Ils venaient ensuite de façon ostentatoire et constataient

que tout était normal.

3. Roudi le cocker et le curé de Carmaux

Nous avions un cocker rouge appelé Roudi. Maman disait que c’était lui qui avait appris à marcher à Brigitte

puis à Daniel.

Papa

voyait souvent le curé de Carmaux, ils faisaient des choses ensemble.

Le

curé avait lui aussi un cocker : une chienne, noire paraît-il. Le curé a voulu marier sa chienne avec Roudi, qui était

un chien de race bien qu’il n’ait pas les papiers de son pedigree disait Maman. Je ne voulais pas que Roudi parte,

Maman m’a assuré qu’il reviendrait. Il est parti puis il est revenu mais depuis ce jour il se sauvait de temps

en temps pour retrouver la chienne du curé : il en était amoureux !

Un

jour, il a tué les canards du curé et Maman a dit à Papa qu’il fallait le corriger. Ils se sont enfermés dans le garage.

J’entendais Papa crier et Roudi pleurer. C’était terrible mais n’a pas duré longtemps. Quand la porte s’est

ouverte Roudi a couru se cacher, Papa, la pompe du vélo à la main, était rouge et très en colère ; il criait : « ce

chien ne peut pas comprendre, c’est un chien de chasse de poules d’eau, il a cru bien faire en tuant ces canards ! ».

Tout cela à cause de ce curé inconnu !

Quand

nous sommes partis de Carmaux pour aller à Faulquemont nous n’avons pas pu amener Roudi, il est resté chez le curé avec

la chienne. Maman m’a expliqué qu’il aurait été trop malheureux loin de sa femme.

Mon

père, comme beaucoup de protestants, ne connaissait pas la hiérarchie catholique, pour lui un prêtre catholique est un curé.

Il disait « le curé » alors que ce pouvait être, un curé, un vicaire, un chanoine, etc.

Je

comprends maintenant que ce prêtre était un résistant, je ne connais pas son nom.

Quand nous allions voir la famille de Papa ou de Maman, nous prenions le train. Je me souviens de deux voyages

un peu particuliers. avait une dame qui avait installé un petit chien, genre Loulou de Poméranie, entre elle et moi. La dame

a sorti une tablette de chocolat de son sac et a donné des carreaux au chien qui poussait des petits cris de joie.

J’étais

stupéfaite, il ne fallait pas donner de sucre ou de chocolat à Roudi ou aux chats des tantes, c’était mauvais pour eux.

Brusquement le monsieur près de la fenêtre s’est levé, fâché. Il a dit à la dame : « On ne se comporte pas

ainsi, on ne donne pas de chocolat à un chien pendant ces périodes de restriction, surtout devant une enfant. » L’enfant

c’était moi. La dame lui a répondu que cela pouvait me faire du mal et que je n’aimais peut-être pas le chocolat.

« Elle aime le chocolat » a dit le monsieur en s’asseyant. La dame m’a alors proposé un morceau, ma

tante m’a fait signe que je pouvais accepter, la dame m’a donné un petit morceau, puis elle a soigneusement rangé

le chocolat dans son sac.

Pierre

et Yvon Cavalier, deux fils d’un cousin germain de Papa étaient venus passer des vacances à Carmaux. Tante Jeanne, la

sœur de Papa, devait les raccompagner dans le Gard avec Brigitte et moi. Le matin, les garçons se disputaient à cause

de notre petit pot de chambre, ils ne voulaient pas le porter. Maman préparait une petite valise dans la cuisine, elle y mettait

des choses qu’elle trouvait au marché noir. C’était un marché où il ne fallait pas aller et je ne devrai pas parler

de cette valise devant des inconnus.

Nous

sommes partis tous les cinq. A Toulouse il faut changer de train, nous sommes descendus au bout du quai. À côté du passage

à niveau pour traverser les voies, au milieu du quai, des inspecteurs faisaient ouvrir les valises et vérifiaient leur contenu.

Tante Jeanne était ennuyée ; elle a regardé si nous pouvions passer ailleurs, ce qui était impossible. Elle s’est

redressée, se tenait très droite et a dit : « Allons, en avant ». Pierrot et Yvon marchaient devant, ils avaient

fière allure avec leurs grosses chaussures, leurs chaussettes hautes, leurs pantalons courts, leurs havresacs et des valises

à la main. Notre petit pot en métal émaillé accroché au sac d’Yvon se balançait énergiquement au rythme de ses pas.

Tante Jeanne portait Brigitte sur le bras gauche et une valise de la main droite. Je marchais à côté de la valise et devais

poser une main dessus : ce n’était pas facile et j’y ai vite renoncé. Nous avions pris du retard sur les

autres voyageurs, les gens souriaient en nous voyant arriver près des valises ouvertes.

J’étais

effrayée et ne sentais pas le comique de notre petite troupe : une jeune femme très convenable dans son tailleur discret,

bien chapeautée avec deux garnements, deux fillettes, de nombreux bagages et un petit pot à la vue de tous !

Un

inspecteur s’est précipité pour nous aider à traverser le passage en bois, je crois qu’il m’a portée ;

il voulait nous accompagner plus loin mais tante Jeanne l’a poliment remercié en le priant de ne pas se déranger.

Dans

le train pour Nîmes nous avons vu des contrôleurs, ils ne s’intéressaient pas à nos bagages. J’ai été soulagée

en arrivant.

5. Marie-Claude, née le 30 mars 1944, décédée le

8 avril 1944 à Blaye-les-Mines.

Elle est née une nuit à la maison et morte quelques jours après. Ce samedi matin c’est Papa qui nous a levées

Brigitte et moi. Il nous a conduites dans la chambre des parents. Maman pleurait, Daniel, l’air désorienté, était assis

sur le lit à côté d’elle. J’ai voulu savoir pourquoi Maman pleurait et pourquoi le berceau n’était plus

là.

Papa

m’a prise par la main et nous sommes descendus tous les deux dans le bureau. La lumière y était douce, on avait posé

un voile sur la lampe. Ma petite sœur était dans son lit haut, toute vêtue de blanc avec un ruban autour du crane et

un joli petit nœud. Elle dormait paisiblement mais elle ne respirait pas. Elle était morte et je ne la verrai plus. Papa

avait de la peine, il était très triste.

6. Jardin d’enfants, Jésus, les Allemands

Je suis allée

au jardin d’enfants où j’apprenais des choses que je répétais avec fierté à la maison. Papa me reprenait parfois,

il m’expliquait son point de vue et répondait toujours à mes questions. Je n’ai jamais oublié certaines conversations.

J’ai annoncé : « Les

juifs ont tué le petit Jésus ». Tout de suite, Papa m’a dit que non, ils ne l’avaient pas fait : « Quand

Jésus est mort il était plus âgé que moi, tu vois bien que je ne suis plus un bébé. Il ne faut pas parler de la mort du petit

Jésus. »

« Oui mais

ce sont les juifs qui l’ont tué » ai-je répondu.

« Tout d’abord,

Jésus était juif, il vivait au milieu des juifs. Toi, tu es française et tu vis en France, si tu étais condamnée ce serait

en France ; Jésus a été condamné dans son pays et il est mort dans son pays qui est le pays des juifs ».

J’ai voulu

savoir ce que Jésus avait fait, Papa m’a dit qu’il n’avait rien fait de mal, que c’était une affaire

de grandes personnes et que j’étais trop petite pour qu’il me l’explique.

Papa m’avait

entendue dire « les boches », il m’a expliqué que c’était mal élevé de parler ainsi, et aussi de dire

« les frisés » et autres sobriquets. Je devais dire les Allemands comme Maman et lui. Il souhaitait également que

je ne chante pas la chanson : « Trois Allemands dans une brouette, tombèrent sur un tas de fumier… ».

Un jour, il y

avait des soldats allemands sur la voie ferrée devant la maison. J’étais dans la cuisine très intriguée. J’ai

appelé Papa qui est venu, il les a observés un long moment. « Que faisaient-ils ? » « Les soldats surveillent

la voie pour que le train de charbon passe sans problème et que les résistants ne le fassent pas sauter. »

J’empruntais

souvent cette route et j’imaginais la locomotive bondissant sur moi.

Papa m’a

dit de ne pas m’inquiéter, les résistants ne faisaient jamais rien devant les maisons parce qu’ils savaient que

c’était dangereux pour les habitants et leurs enfants. Comment le savait-il ? Un de ses amis connaissait des résistants

et le lui avait dit.

Ces soldats casqués,

les fusils pointés m’ont paru agressifs et j’ai déclaré : « Les Allemands sont très méchants. »

Papa m’a expliqué que non, les Allemands étaient comme tous les hommes, il y en avait des bons et aussi des méchants,

ils avaient des femmes et des enfants et ils les aimaient.

« Alors

pourquoi leur faisons-nous la guerre ? ».

Il m’a

répondu que nous n’étions pas d’accord avec leurs chefs et aussi qu’ils devaient rester chez eux en Allemagne.

Il y avait souvent

du monde à la maison : les tantes de Maman et la famille de Papa. Nous voyons souvent le pasteur Delord et sa femme.

Madame Delord parlait avec un accent curieux mais je la comprenais bien.

Mes parents

étaient membres de l’Eglise réformée de France (ERF) qui regroupe la plupart des églises issues de la réforme calviniste.

Mes grands-parents

paternels connaissaient le missionnaire Philadelphe Delord de la chartreuse de Valbonne dans le Gard où mon oncle Maurice

est mort en 1928 à l’âge de vingt ans. Le pasteur Delord est le fils de Philadelphe. Au début de l’année 1945,

Albert Delord a pris la responsabilité de la chartreuse. Après la guerre, nous sommes allés plusieurs fois, en voiture, voir

la famille Delord pendant nos vacances. Après le décès de mon père et notre installation à Nîmes, nous n’avions plus

de voiture mais nous voyions le pasteur quand il venait à Nîmes.

Ma mère m’a

raconté que Mme Delord était venue à la maison pour accoucher de son premier enfant parce qu’il y avait moins de passage

qu’au presbytère et aussi que notre maison était plus confortable. Cette enfant, née à Blaye-les-Mines, s’est

appelée Monique je crois ou peut-être Nicole.

Maman avait une

amie Mme Thuillier. Elle avait un fils André un peu plus âgé que moi avec lequel je m’amusais beaucoup. Sa petite sœur

Chantal faisait des caprices dès qu’on ne faisait pas ce qu’elle voulait.

Mme Thuillier

est une fille de M. André Viaud, directeur de la mine de Faulquemont.

Le fils de nos

voisins, les Vidal, avait 13 ou14 ans. Il venait cueillir des cerises chez nous en grimpant sur l’échelle. Il en ramassait

pour ses parents et pour nous aussi, Papa ne montait pas à l’échelle.

Papa avait un grand ami, M. Tayac, ils travaillaient ensemble à la mine. Nous allions souvent voir les Tayac à Carmaux.

M. et Mme Tayac avaient deux grandes filles, elles s’appelaient, je crois, Huguette et Colette, elles n’habitaient

plus chez eux.

Il

y a eu une grande fête en l’honneur de leur fille aînée. Dans la grande pièce on avait dressé une table immense qui

tenait toute la place. Il y avait trop de choses à manger. Nous avons commencé par une tranche de jambon cru avec beaucoup

de gras autour, j’ai mangé le jambon mais j’ai laissé le gras sur le bord de mon assiette. Maman voulait que je

le mange, Mme Tayac lui a dit de ne pas me forcer. Maman a dit : « Pouvez-vous me passer son assiette, bien

que cela ne se fasse pas. » Elle a mangé tout le gras, Maman avait toujours faim et finissait toujours nos assiettes.

Papa

et M. Tayac discutaient beaucoup ensemble, Papa voulait toujours savoir ce que pensait M. Tayac, il lui posait des questions

et l’écoutait. Un jour, j’ai compris qu’ils n’étaient pas du même avis. Ils ont parlé un grand moment

chacun à tour de rôle et M. Tayac a fini par dire en riant que l’on ferait comme voulait Papa puisqu’il était

le chef. J’étais stupéfaite et quand j’ai été seule avec lui, j’ai demandé à Papa si c’était vrai

qu’il était le chef bien qu’il soit le plus jeune. Il m’a répondu que ce n’était pas une question

d’âge, qu’il était le chef, mais il ne m’a pas dit pourquoi il l’était.

Un

jour Maman m’a annoncé que j’allais avoir un vélo plus grand que le gris, c’était une occasion. M. Tayac

l’avait trouvé, réparé et repeint pour moi. En entrant chez eux j’ai vu tout au fond du couloir un vélo d’enfant

bleu lavande. M. Tayac m’a aidé à m’en servir et j’y suis arrivée tout de suite. Avec ce vélo je suivais

Maman et la remorque facilement pour aller à la piscine. Nous l’avons amené à Faulquemont.

Mes

parents et les Tayac sont restés en contact. La dernière fois que je les ai vus, c’était chez nous en Cévennes l’été

1957, mon père était mort depuis plus d’un an. Ils sont peut-être revenus ensuite mais j’étais partie de la maison.

Olivier

Tayac était Carmausin où il connaissait tout le monde, ce qui n’était pas le cas de mon père. Je crois que c’est

lui qui a mis en contact mon père et le réseau Veny. Je vais essayer de trouver des informations à son sujet.

9. La chasse aux lapins ou la bataille

Un soir les parents nous ont expliqué que demain et peut-être les jours suivants une gigantesque chasse aux lapins

serait organisée. Il faudrait rester dans la cave. C’est sans doute aussi cette fois là que les parents nous ont montré

une petite pièce-abri dans la cave où il fallait entrer en rampant et où il faudrait peut-être dormir ; je ne me souviens

pas y avoir dormi.

Nos

jouets ont été descendus, mon vélo gris aussi. Nous nous sommes donc installés tous les quatre avec Roudi. La cave était bétonnée,

chaque pièce était éclairée par au moins un soupirail ; il y avait une vaste buanderie avec une grande table et plusieurs

bacs à laver où Maman s’était installée. Brigitte, Daniel et moi jouions dans le couloir.

Nous

entendions des coups de feu au loin. Nous avons eu peur quand il y a eu des tirs très proches, bruyants et en rafale. Nous

avons courus auprès de Maman et nous lui avons expliqué que cette chasse était vraiment dangereuse et que des personnes pouvaient

être blessées. De plus cette chasse était idiote, il n’y avait pas de lapin chez nous à cause de Roudi !

Maman

était de notre avis mais elle continuait à laver son linge. Elle n’est pas sortie pour dire d’aller chasser plus

loin.

Cet évènement correspond probablement à l’offensive de juillet 1944.

Ma mère racontait plus tard qu’elle n’avait jamais lavé aussi énergiquement que ce jour-là !

10. La colonie

Nous dormions, les parents nous ont levés parce que

Papa voulait que nous allions coucher chez des amis. Il faisait encore jour. Le lendemain matin, je me suis réveillée à Carmaux

chez ces amis que je n’avais jamais vus. Papa avait du travail à la mine, il n’était pas avec nous. Un monsieur

est venu nous chercher. Je ne le connaissais pas. Il nous a dit de nous dépêcher de monter dans sa voiture. Il a pris la valise

de Maman qui portait Daniel. Ce monsieur était vraiment très pressé, il regardait de tous côtés et ne parlait pas. Nous sommes

sortis de Carmaux et au bout d’un moment il a parlé avec Maman. Il nous a conduits à « la colonie » ou « le

camp ».

Nous sommes arrivés tous les quatre dans la matinée,

il faisait beau et chaud, Maman et Daniel ont été installés dans une maison appelée « le château ». Brigitte et

moi étions ensemble avec d’autres enfants.

Nous avons pris notre premier repas vers midi dehors

dans une cour ombragée. Il y avait plusieurs grandes tables et beaucoup de monde. Maman était entourée de Brigitte et de Daniel,

j’étais installée de l’autre côté de la table à quelques places sur la gauche de Maman. Il y avait un grand soleil,

tout le monde était content !

Nous avions des assiettes à soupe devant nous. Des dames

sont arrivées, elles portaient des seaux en métal étamé que l’on a placés sur les tables. J’avais vu les mêmes

en Cévennes pour donner à manger aux cochons, j’étais sidérée !

J’ai regardé Maman qui m’a souri. Le seau

devant moi était neuf, propre et très brillant. Il contenait de la soupe, on m’a demandé de tendre mon assiette, on

m’a servie et j’ai mangé la soupe. Dans la même assiette on m’a donné un autre plat, très bon lui aussi.

Au moment du dessert la dame m’a servie la première. Elle m’a dit de tourner mon assiette, ce que j’ai fait

à deux bras. « Non dans l’autre sens ». J’ai fait tourner l’assiette dans l’autre sens,

elle était revenue à son point de départ, je ne comprenais pas ce que je devais faire. Un grand garçon s’est levé et

s’est approché, il a retourné mon assiette, la dame a posé un fromage blanc sur le revers. Je regardais Maman avec ahurissement,

elle me souriait.

Je ne me rappelle pas des autres repas. Je crois que

par la suite Maman et Daniel ne mangeaient pas avec nous.

Un après-midi un monsieur est venu nous chercher Brigitte

et moi pour nous conduire voir Maman et « le bébé ». Sur le chemin je lui ai expliqué que Maman n’avait plus

de bébé, ma petite sœur était morte. Maman était avec Daniel, qui n’était pas un bébé : il ne tétait plus

depuis longtemps, il savait marcher et même courir. Le monsieur ne m’a pas écoutée et disait encore « le bébé »

pour parler de Daniel.

Nous sommes arrivés devant une grande maison. « Voila

le château ! » a dit le monsieur. Ce n’était pas un vrai château : pas de fossé, pas de créneaux, pas

de pont-levis, pas de tours. C’était une maison compliquée avec des fenêtres hautes et une ou deux toutes petites tours

au toit pointu. J’étais déçue !

Nous avons traversé un grand hall, sommes montés par

un très grand escalier et entrés dans une grande chambre.

Daniel jouait par terre, Maman était assise dans un

fauteuil, elle n’avait pas de tricot, pas de livre, regardait par la fenêtre et ne faisait rien. C’était très

surprenant !

En nous entendant arriver, elle s’est tournée

vers nous. Elle était très jolie. Elle nous a souri et nous a tendu les bras. Nous avons fait un câlin. Elle nous a demandé

ce que nous faisions et nous lui avons raconté comme nous nous amusions bien.

J’étais heureuse de voir Maman, mais c’était

triste. J’ai été contente de retourner jouer avec les autres enfants.

Un après midi nous sommes allés au bord d’un petit

étang, nous avons fait des châteaux, je m’amusais bien. J’ai refusé de me baigner dans l’eau brunâtre qui

ne ressemblait pas du tout à l’eau de la piscine ou de l’Hérault. La jeune fille qui nous accompagnait était fâchée

contre moi. Sur le chemin du retour au camp elle voulait savoir pourquoi je ne m’étais pas baignée gentiment comme ma

petite sœur et les autres enfants. Je ne répondais pas, elle insistait. J’ai fini par dire que l’eau était

sale. Elle s’est mise à crier « Non, l’eau est propre, tu n’es qu’une sale petite insulte inconnue.»

Elle était en colère, moi aussi : je n’ai pas dit que j’avais mis les jambes dans l’eau jusqu’aux

genoux, le sol était gluant et je ne voyais plus mes pieds, l’eau était sale. C’était une menteuse !

Ma mère m’a expliqué que nous étions allés nous

cacher dans ce camp, elle employait le terme : « camp de personnes déplacées ». Elle m’a dit que les

Allemands recherchaient activement Castan. Pendant la première « bataille » de Carmaux, le lien a été fait entre

le résistant Castan et Cavalier l’ingénieur des mines. Nous sommes donc partis précipitamment après le 16 juillet jusqu’à

la libération de Carmaux sans doute.

Maman a vécu ce séjour dans l’angoisse, elle n’aimait

pas en parler. Cependant elle racontait avec amusement ce repas où je faisais tourner mon assiette au lieu de la retourner.

Ma mère ne m’a

pas dit où se trouvait ce camp, un paroissien de Carmaux a reconnu la colonie de vacances à Lautrec avec son château et son

petit étang.

Xavier, mon mari, et

moi sommes allés à Lautrec au château des Ormes, en septembre 2013, j’ai reconnu le château et l’escalier. L’étang

devant le château doit être déclaré insalubre de nos jours !

En page 17et suivantes

des témoignages et quelques informations sur cette colonie.

11. Le voyage en Cévennes

Nous

sommes allés en voiture en Cévennes chez les tantes de Maman avec Malphettes. Le voyage a été très long car il y avait des

ponts coupés et nous devions prendre d’autres chemins. Papa a conduit dans la journée mais pas la nuit. Quand nous sommes

arrivés il faisait nuit. Dans le noir, Tante Marie a voulu embrasser Malphettes, il a fait un bond en arrière et Papa a dit

en sortant de l’autre côté de la voiture : « Tante Marie, vous n’avez pas honte de sauter au cou d’un

bel inconnu ! » Tout le monde a ri et tante Marie répétait «Je suis désolée, excusez-moi je vous prie, je suis désolée… »

Malphettes

a dormi comme nous chez les tantes. Le lendemain il est reparti à Carmaux et il me semble que Papa aussi.

12. La fin de l’occupation

Un

jour nos amis ont dit que Papa était un héros parce qu’il avait fait de la résistance : c’était le chef à

Carmaux.

Papa

était Castan. J’avais déjà entendu ce nom et parfois Maman demandait à Papa : « Que va faire Castan ? »

Papa

et Maman n’étaient pas d’accord quand ils parlaient d’un endroit dangereux appelé « épuration ».

Maman disait qu’il n’y avait que « des coups à prendre ». Elle ne voulait pas que Papa y aille, lui

disait que c’était son devoir d’y aller.

Papa

est parti travailler dans une autre mine qu’il connaissait déjà et où on avait besoin de lui. Il nous a prévenus qu’il

serait absent longtemps, parce que cette mine était très loin de Carmaux. Il reviendrait souvent nous voir.

Maman

était triste, elle était souvent fâchée et me grondait fréquemment, je ne savais pas pourquoi.

En

Lorraine il y avait des Américains, Papa apportait beaucoup de choses qu’ils lui donnaient. Il avait des bonbons pour

nous. Pour ses amis il avait du chocolat amer, des chewing-gums et des cigarettes américaines. Maman n’aimait que le

chocolat.

Mon

père est retourné en Lorraine en décembre 1944.

Sur

sa fiche de la Concession Houillère de Carmaux (C.H. C.), il est écrit :

11

décembre 44 : « A cessé toute activité à C.H.C. payé jusqu’au 31-3-45 par C.H.C. et facturé aux mines de Faulquemont. »

1er

avril 45 : « Sorti de l’effectif (reparti à Faulquemont). »

La

mine de Faulquemont a été libérée en octobre ou novembre 1944.

À

l’arrivée de mon père, la région était encore dans la zone des armées sous l’autorité américaine. Les ingénieurs

français de retour étaient nourris par les Américains et logeaient ensemble dans deux maisons d’ingénieurs.

Ma

mère avait toujours soutenu mon père dans l’action et ne lui a jamais reproché de nous avoir fait courir des risques.

Le

danger passé, elle a sans doute fait une dépression. Elle subissait le contrecoup de l’année 1944 : la perte d’un

bébé, l’angoisse que mon père soit dénoncé ou reconnu, la fuite à Lautrec, les combats, l’épuration, le départ

de mon père en Lorraine…

13. Le goûter à la mairie

Un

après-midi nous sommes allés tous les quatre à la mairie, chaque enfant allait recevoir une banane fraîche. Il y avait foule.

Il fallait monter quelques marches, être servi puis redescendre de l’autre côté. Notre tour est venu, Maman tenait Daniel

par la main. Nous avons eu chacun une grosse banane jaune, Maman nous a expliqué que, pour la manger, il fallait enlever la

peau épaisse, en dessous la banane était blanche. Je l’ai mangée, elle n’avait aucun goût.

Les

bananes habituelles marron-foncé en paquets étaient bien meilleures ! Je l’ai dit, Maman s’est fâchée et

m’a grondée.

14. A la boucherie, le demi cochon

Un

jour après l’école, Maman est allée avec moi acheter de la viande. Quand les clients sont sortis et que nous étions

seuls, le boucher a demandé des nouvelles de Papa. Maman m’a dit que ce monsieur était un très grand ami de Papa. J’étais

surprise car je ne le connaissais pas : je ne l’avais jamais vu à la maison, il ne travaillait pas à la mine et

ne venait pas au culte avec nous !

Un

matin, plusieurs personnes sont venues à la maison et sont descendues à la cave. Un monsieur est venu parler à Maman, elle

a bien voulu que j’aille avec lui mais pas Brigitte. Nous sommes descendus tous les deux à la buanderie. Sur la grande

table était posé un cochon coupé au milieu sur toute sa longueur, on voyait son intérieur. Ce cochon était très propre, avec

beaucoup de couleurs dans les tons de rouge et de rose, c’était très beau. Autour de la table les messieurs et les dames

étaient de bonne humeur, ils avaient de grands tabliers et des coiffes blanches. Le monsieur m’a dit qu’ils allaient

faire du jambon, des saucissons, du lard et d’autres bonnes choses à manger. Cette ambiance joyeuse me plaisait mais

le monsieur n’a pas voulu que je reste et m’a accompagnée à la cuisine.

Dans

une lettre datée du 9 février 1945 ma mère écrit à mon père : « Antoine Pech est venu pour quelques temps.

Il s’est débrouillé pour trouver 1/4 ou 1/2 cochon pour chaque famille des jeunes qui sont avec lui. Il n’y a

pas à dire c’est un intendant épatant. » Elle est manifestement enchantée de ce demi cochon !

Ma

mère connaissait donc Antoine, son nom, son métier et savait qu’il avait poursuivi le combat avec une colonne mobile.

C’est assez logique puisque l’on trouve souvent dans les récits : « … avec Castan on trouvait

Antoine… »

15. Le 8 mai 1945

Nous

étions dans le jardin. Vers le milieu de l’après-midi, les cloches se sont mises à sonner très longtemps, c’était

joyeux. Maman nous a dit que la guerre était finie et que tout le monde se réjouissait. Plus tard elle a ajouté que les personnes

qui avaient perdu quelqu’un à la guerre étaient tristes. Dans le jardin les roses commençaient à s’ouvrir, Maman

a cueilli les plus belles et nous les avons apportées à nos voisins, les Vidal, leur fils ainé était mort à la guerre. Madame

Vidal a trouvé notre bouquet très joli. J’ai vu qu’elle avait les yeux rouges. Nous ne sommes pas restés longtemps.

16. Le 7 juin 1945

Tante

Marie était venue chez nous. Une voisine (Mme Troussier ?) m’a conduite à la maternité de Carmaux, sans Brigitte.

Maman était couchée sur un lit étroit. A côté dans un lit bas à montants, il y avait mon frère Vincent, tout petit et bien

collé dans un coin du lit. Il avait l’air fragile. Je l’ai trouvé mignon.

17. Faulquemont

Un

matin des déménageurs sont venus, ils ont emporté toutes nos affaires, nous sommes allés habiter chez des voisins pendant

quelques jours.

Après

un long voyage en train, nous sommes arrivés à Faulquemont. La maison était très grande dans un très grand jardin avec un

bois. Nous avons retrouvé nos jouets.

Les

volets de la maison n’étaient pas beaux, ils étaient marron-foncé mais il y avait une belle vigne-vierge toute rouge.

Autour il y avait des maisons presque identiques avec des volets de toutes les couleurs : vert, rouge, bleu, orange.

Elles étaient habitées par des amis de nos parents, ils avaient des enfants avec qui jouer, c’était bien. Il n’y

avait pas de piscine comme à Carmaux.

Je

connais la date de notre départ de Carmaux par une note de la Concession Houillère de Carmaux, datée du 30 septembre 1946,

adressée aux mines de Faulquemont, faisant état " des avantages en nature dont a bénéficié Mme Cavalier du 11/12/44 au 30/08/45".

Quelques

jours auparavant, mon père avait donné l’ordre de virer aux mines de Carmaux la somme de 30 345 francs. Cet ordre

est reproduit en page 16.

Epilogue : La peur, le courage

Nous

habitions Faulquemont, j’avais huit ans environ, j’étais seule avec Papa et me moquais d’un petit voisin

qui avait peur, c’était un « trouillard » pas courageux !

Papa

m’a écoutée un moment puis m’a dit : « La peur est un sentiment naturel qui t’empêche de

faire des choses dangereuses, il y a des gens qui n’ont pas conscience du danger et qui n’ont jamais peur, ils

ne sont pas vraiment courageux et en général ils sont plutôt bêtes. Être courageux, c’est faire ce que l’on doit,

même si l’on a peur. Tu sais, pendant la résistance à Carmaux j’ai connu des hommes très courageux, ils savaient

que ce qu’ils faisaient était dangereux mais il fallait le faire et ils le faisaient, cependant ils avaient parfois

très peur. » J’étais surprise !

« Il

est arrivé la nuit, que je sois obligé de pousser certains d’entre eux pour qu’ils montent dans le camion, tellement

ils avaient peur ! »

« Et

tu partais avec eux ? »

« Non,

ce n’était pas mon rôle. » Cela m’a désappointée !

« Je

les encourageais, ils partaient et ils faisaient bien ce qu’ils devaient faire.

C’est

cela le courage : dominer sa peur. Tu sais, à Carmaux, dans la résistance, j’ai connu des hommes vraiment très

très courageux ! »

Il

est resté silencieux longtemps, il songeait avec nostalgie à ces hommes qu’il ne voyait plus, qu’il admirait et

auprès desquels il avait lutté à Carmaux.

Nîmes,

Septembre 2015

Françoise

Cavalier Godineau

Enter content here

|